Dans La conspiration des enfants, premier livre de Camille Louis qui mélange différents registres d’écriture − enquêtes de terrain et fabulations, faits divers et fictions, dramaturgie et philosophie −, trois enfants se heurtent au capitalisme et son cortège de feux, de cendres et de barbelés qui recouvrent progressivement toutes les régions du monde. Trois formes de vies « contrariées » : Ashkan le mineur non accompagné, Julia l’enfant rom et Anna atteinte de saturnisme et de mutisme à cause d’une exposition au plomb suite à l’incendie de Notre-Dame-de-Paris. Que signifie développer un imaginaire ? Comment un imaginaire se diffuse-t-il ? Quelles formes de récit existent hors des modèles qui nous sont familiers ? En accompagnant ces enfants et en tentant de penser avec et non sur, l’autrice essaie non de répondre à ces questions mais d’explorer des cheminements collectifs et des alliances nouvelles.

Propos recueillis par Sébastien Marandon, membre de Culture & Démocratie

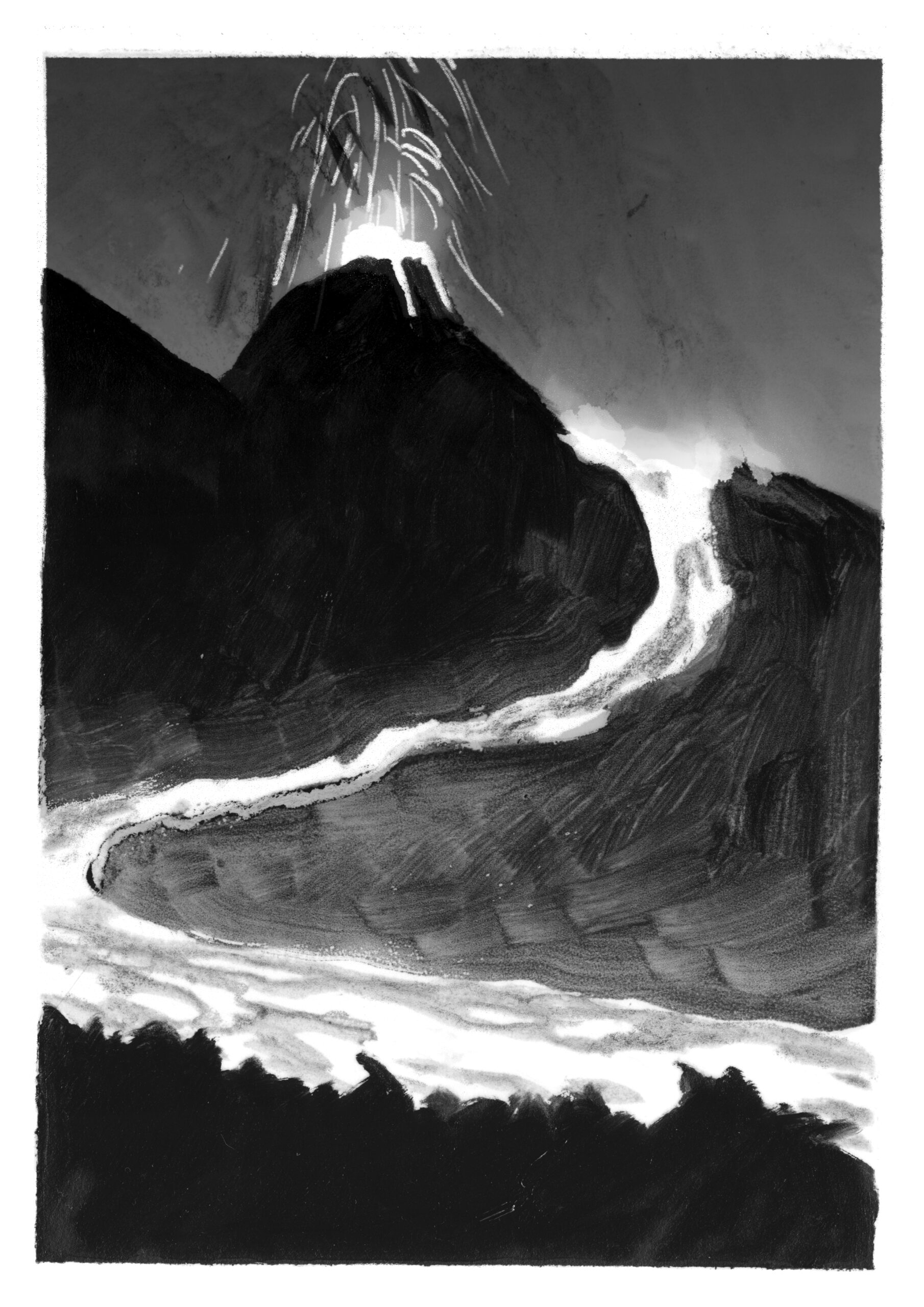

Votre livre commence au moment où l’ile grecque d’Eubée s’enflamme, faisant écho aux méga incendies du Brésil et de l’Australie mais aussi à celui de Notre-Dame-de-Paris. Pendant que le président français annonce que la cathédrale sera reconstruite en cinq ans avec une levée de fonds privés de plus d’un milliard d’euros, les autres cendres disparaissent dans l’urne gestionnaire du déni et de la croissance à tout prix ?

Au moment où je vous réponds, une nouvelle série d’incendies ravagent toute l’Europe, et c’est pour moi très troublant de voir se rejouer mot à mot la même dramatique que celle que je décris au début du livre : « Les saisons sont déglinguées. De janvier à décembre, sans interruption, on continue et continuera de noter qu’il fait chaud, trop chaud, bien trop chaud. La terre se met à brûler un peu partout sans que cela ait plus d’effet que les vitrines calcinées ou les vies tuées et incinérées en toute impunité […] La colère et l’indignation viennent renforcer la chaleur et les suffocations. Les visages sont rouges, trop rouges, tout va exploser. Pourtant, tout semble continuer. »

Et, en effet… tout continue et se répète sans variation. Face à ces « nouveaux » incendies, les chef·fes de gouvernement se placent d’emblée en situation de sauveur·ses de la catastrophe et vantent les mérites de la « solidarité européenne » qui permet de « gérer » la situation par l’envoi d’aides et renforts techniques d’un pays à l’autre. Cette narration constante, cette narration bloc, forte, opère surtout un forçage du regard et de son orientation vers un seul point : celui haut perché de la sortie de crise, de la maitrise assumée et performée par les représentant·es de ces pays qui témoigneraient ici de leur hauteur de vue, d’esprit et de valeurs en incarnant à fond la morale de la solidarité et de la compassion. En montrant ainsi les évènements, tout est fait pour que « l’on ne voie pas » ou du moins que l’on ne puisse voir ce qui nous permettrait de nous positionner collectivement autrement que comme des spectateurs et spectatrices abasourdies et passives.

La fiction (au sens premier de l’agencement des éléments) politicienne et policière − plus que politique − recouvre un ensemble d’éléments déterminants : d’abord le fait que, avant d’être les sauveurs, ces mêmes gouvernements sont les créateurs du ravage de la planète, non par accident mais par choix stratégique.

La fiction (au sens premier de l’agencement des éléments) politicienne et policière − plus que politique − recouvre un ensemble d’éléments déterminants : d’abord le fait que, avant d’être les sauveurs, ces mêmes gouvernements sont les créateurs du ravage de la planète, non par accident mais par choix stratégique, économique bien souvent (puisque les couts d’une réelle prise en compte du danger climatique semblent être la raison du déni généralisé). Elle travestit aussi cette solidarité européenne en qualité morale partagée, alors que celle-ci n’est que l’application sage et à la lettre d’une des directives européennes liées au programme de l’ex-président Junker « Pour une Europe qui protège ». Elle masque enfin une autre dimension de cette « solidarité » dont l’activation n’est pas que le signe d’une force collective mais aussi et surtout celui des manques structurels propres à chaque pays, à commencer par celui qui touche l’effectif des pompier·es, trop réduit, alors qu’on regorge de policier·es. Contre la dramatique des « plans d’urgence » qui se remettent en place à chaque nouvelle crise, nous pourrions nous donner du temps long, en aval de ces incendies, pour en saisir les causes et les facteurs et pour, en amont, informé·es de ces observations, exiger d’autres traitements des sols, d’autres équipements collectifs.

Pourquoi avoir choisi de mettre en scène des personnes « marginales », au sens où Anna est diagnostiquée mutique, Ashkan est sans-papier, déscolarisé et séparé de ses parents et Julia, enfant rom, échappe à l’école ?

Je ne crois pas que je puisse parler de « choix ». Mon « projet », comme on dit, c’était de reprendre ma thèse. Quand je démarre vraiment ce travail, en été 2019 à Athènes, autour de moi, ça brule. Ça brule une fois de plus et pas pour la dernière fois. Et moi, là, dans mon « projet d’écriture » je n’y arrive tout simplement pas. Cela fait des années et des années que nous nous informons, que certain·es présentent des études pour que d’autres s’en nourrissent, en soient marqué·es et agissent ou du moins regardent les choses un peu en conséquence. Et j’ai eu la sensation à ce moment-là qu’en ajouter une me faisait contribuer à cette machine narrative qui tantôt sidère et pétrifie les potentiels d’action, tantôt rassure et laisse chacun·e, une fois bien informé·e, dormir en paix.

Ce sont des dizaines d’enfants qui se sont mis·es à respirer les fumées toxiques et que j’ai entendu·es, de loin, tousser. Cette toux n’est pas que le signe de leur sacrifice qui les transformerait en pures victimes : elle est aussi la marque d’une résistance, une forme de résistance du réel posée contre son recouvrement par la fiction de la résolution et du « tout va bien, on maitrise, dormez en paix ».

J’ai eu un vertige réel et je crois que, en un sens, ça m’a fait tomber, mais tomber d’une chute positive : celle qui remet à niveau, fait perdre en surplomb de regard, en souveraineté de point de vue si chère à la posture savante. Je me suis intéressée, dans chacune des scènes et évènements qui m’interpellaient, au plus petit, au moins ordonné, à tout ce qui n’est pas conté, tout ce qui sort du cadre. Et c’est en opérant cet élargissement du cadre que j’ai rencontré les enfants. Pas comme symbole, pas non plus comme « identité type » telle que cela peut apparaitre quand vous les présentez comme ça dans votre question (« la Rom, le migrant, la malade ») mais bien comme des singularités incarnées et rencontrées dans toute la réalité de leur chair et la complexité de leurs formes de vie qui dépassent et déjouent toujours le carcan identitaire.

En passant sur les bords de la mise en scène politicienne du sauvetage de la cathédrale Notre-Dame, en élargissant le champ de perception, j’ai donc rencontré ces enfants qui ont été touché·es par les 400 tonnes de plomb que l’incendie a rejeté dans les airs. On n’en a pas parlé, ou très peu, et pourtant ce sont des dizaines d’enfants qui se sont mis·es à respirer les fumées toxiques et que j’ai entendu·es, de loin, tousser. Cette toux n’est pas que le signe de leur sacrifice qui les transformerait en pures victimes : elle est aussi la marque d’une résistance, une forme de résistance du réel posée contre son recouvrement par la fiction de la résolution et du « tout va bien, on maitrise, dormez en paix ». Me placer « à hauteur d’enfance » m’a relevée de ma chute sans m’imposer de reprendre le corps droit du sérieux analytique. J’ai juste trouvé, dans ce plus petit, plus humble et surtout moins rivé au besoin de « rationalité », un moteur et une confiance dans l’écriture. Non de théorie mais, oui, de fable, au croisement de l’enquête réelle et de la fiction, « pour la suite du monde » en un temps où le monde brule et se coupe du dedans.

La logique illogique de l’enfance, cet entêtement à faire tenir le non rationnel et y trouver des appuis de vie, m’est apparu comme, pas juste une bouffée d’air divertissante, mais une manière de réinsuffler des possibles dans nos manières de nous raconter, de faire tenir nos histoires collectives

Votre livre tente non de parler pour les enfants exclu·es mais de « parler avec les enfants » ; non pas « faire parler », ce qui est une logique de l’aveu et du diagnostic, mais laisser ouvert, « fabuler avec leur fable ».

Ce refus de parler pour les enfants ne relevait pas du « projet d’écriture », ni d’une autre forme de posture justicière qui dirait : ah moi je vais parler « mieux » des enfants parce que justement je ne parlerai pas d’eux·elles mais avec eux·elles. Ça ne part pas d’une prétention de sauver l’autre mais plutôt d’un besoin, profond, de, en un sens, me sauver moi et peut-être ainsi dessiner des lignes pour qu’on se sauve tou·tes ensemble. Non au sens du sauvetage ou de l’absolution mais bien d’une forme de fuite ou plus précisément de prise de voie oblique. Il s’agit moins de déserter ce monde, dans la posture romantique qui rejoue aussi quelque chose de l’héroïne ou du sauveur, mais de l’habiter en dehors des voies et des voix tracées et préconçues. Au milieu des fumées, mon besoin de « prendre l’air », de reprendre souffle, a signifié trouver des organes de respiration et d’inspirations nouveaux.

La logique illogique de l’enfance, cet entêtement à faire tenir le non rationnel et y trouver des appuis de vie, m’est apparu comme, pas juste une bouffée d’air divertissante, mais une manière de réinsuffler des possibles dans nos manières de nous raconter, de faire tenir nos histoires collectives ou de tenir à elles par tous les bouts qui sont trop vite balayés quand ils sont repris dans la logique explicative, historique, ou de la science politique.

C’est par cette même logique non du sauvetage de l’autre, mais du besoin de l’autre et de l’agir en commun avec lui/elle que se fait depuis des années mon action et engagement auprès des personnes en exil. Je ne le fais pas par charité et compassion mais parce que ce qui me meut c’est une forme de confiance, non de croyance, dans le monde commun et l’égalité radicale. J’ai besoin d’agir avec celles et ceux que notre im-monde logique contemporaine place comme les plus éloigné·es, devant être éloigné·es, pas seulement de manière symbolique mais de plus en plus concrètement : par des murs, des barbelés et des corps noyés sous nos yeux, bien installé·es sur nos transats de plage dans les iles grecques…

Ma manière de la travailler n’a pas été dans le fait de « parler des sujets inquiétants », mais de créer, dans l’écriture même, des heurts, des entrechoquements d’hétérogènes, des nœuds qui font que notre logique est un peu chahutée.

Vous êtes dramaturge et philosophe. Une scène, c’est aussi un espace de jeu avec ses rôles, ses costumes, ses scenarii à interpréter et à rejouer. Les enfants rebattent-ils les cartes ? Rendent-ils possibles d’autres scènes, d’autres jeux ?

Une amie argentine, philosophe et danseuse, Marie Bardet, m’a dit qu’elle voyait dans La conspiration l’invention d’une langue : une langue dramaturgique pour faire de la philosophie. J’aime bien cette idée. Ma manière de concevoir la dramaturgie se place là : un pas de plus après les bonnes narrations qui posent de manière linéaire les histoires, nos histoires et les content une fois qu’elles sont terminées. Un pas qui se trouve dans ce petit mot ergon qui signifie mouvement et création. La dramaturgie peut donc s’entendre comme une manière de remettre en mouvement les actions jugées finies. Parler en dramaturge, agir en dramaturge c’est peut-être se montrer têtu·es comme des enfants en refusant que ça finisse comme ça ou que ça ne se dise que comme ça. Et l’on sait à quel point un·e enfant entêté·e qui dit non peut être terrifiant·e ! Du moins inquiétant·e parce qu’on sent, parfois, qu’on ne va pas réussir à « gérer la crise ». Et c’est cette inquiétude aussi que je cherchais. Ma manière de la travailler n’a pas été dans le fait de « parler des sujets inquiétants », mais de créer, dans l’écriture même, des heurts, des entrechoquements d’hétérogènes, des nœuds qui font que notre logique est un peu chahutée.

Ce refus et vos histoires d’enfants sont-ils liés à cette idée qui consiste à affirmer qu’une histoire tout comme une œuvre d’art se définit par ses effets, est jugée par les conséquences qu’elle provoque ?

Oui, ça touche à la question des effets, à ce que l’on souhaite que notre écriture provoque comme sensation (plus que comme « prise de conscience » à laquelle je ne crois pas). Mais ce que j’ai appris aussi au fil de ces années d’expérimentation dramaturgique c’est que l’on ne peut jamais être sûr·e de ses effets. J’aime ce soin sans effet assuré. Et je trouve qu’il est aussi une manière de s’équiper contre cette logique et esthétique, voire éthique, de la performativité, de la rentabilité de tout, de la production… et du rejet radical de tout ce qui est ingérable, inutilisable et non rentable : c’est-à-dire de l’autre dont la seule « valeur » tiendrait à ça, au fait qu’il ou elle soit autre. « La question est : habiter en poète ou en assassin » dit Paul Virilo quelque part.

Je crois que, voyant ce à quoi aboutit cette froide rationalité qui ne perçoit le monde qu’au prisme de son organisation extractiviste et qui redoute toute forme de désordre, de débordement (des émotions ou des stratégiquement nommées « vagues » migratoires) et s’en prémunit de toutes les manières et par toutes les cruautés possibles, face à cela donc, la résistance à l’immonde réside aussi dans cet écart esthétique ou cet écart pour retrouver l’esthétique, le simple fait de sentir qu’il y a quelqu’un juste à côté. La dramaturgie m’a appris à travailler des conditions d’expérience plus qu’à forcer l’autre à expérimenter l’indignation, la colère, l’entrain. J’essaie de laisser la place à ce que l’affect de l’autre s’y loge, s’y module… et là aussi ça demande d’être un peu « en mineur » quand on écrit. De faire tout un peu « petitement ».

Je travaille à une forme, une langue qui ne vise pas juste à expliquer mais tente de faire sentir en inventant-enquêtant sur des histoires, des scènes, des gens qui font autrement et qui, prenant pleinement acte de cette désertification des modes du sentir, cherchent des petites oasis.

Dans votre livre vous parlez d’« hypoesthésie » au sens où nous baignons dans une histoire-scène qui produit des « insensibilités » ?

Oui, cette fabrique des sensibilités ou des insensibilités/a-sensibilités est une chose qui me tient très au travail et en inquiétude. C’est aussi la piste de mon prochain livre dont le titre provisoire est La fabrique des yeux secs. J’essaie de comprendre par où est passé cette sorte d’affect commun de l’indifférence, comment ça a tout colonisé. Mais là encore je travaille à une forme, une langue qui ne vise pas juste à expliquer mais tente de faire sentir en inventant-enquêtant sur des histoires, des scènes, des gens qui font autrement et qui, prenant pleinement acte de cette désertification des modes du sentir, cherchent des petites oasis. Ce désert-là n’est pas une radicale nouveauté : c’est un des effets directs de la délégitimation constante du sentir dans notre construction occidentale.

À travers l’histoire des trois enfants se pose aussi une autre grande question en lien avec cette idée de scène. Comment recréer de l’expérience − au sens de Dewey : expérience sensible, expérience collective, expérience laboratoire (inventer de nouveaux récits en les vivant) et expérience politique (créer des horizons communs vers lesquels tendre) ? « Pour que l’expérience se compose, il faut prendre avec soi les étrangetés, ramasser les accidents imprévus, faire place aux rapports improbables, laisser advenir les débordements comme les productions folles des sens qui rouvrent les sensibilités. »

J’ajouterais aussi la manière dont Spinoza qualifie l’expérience : la composition des rapports entre hétérogènes. Cette alliance des séparé·es, c’est aussi le thème du livre. Le premier titre était Les alliances fabuleuses parce que j’y conte un ensemble de rapprochements improbables et surtout « illogiques » : contre la logique des identités qui, elle, ne met pas ensemble l’enfant migrant, l’enfant autiste, l’enfant rom… Or ici ces enfants se rencontrent parce qu’ils et elles existent toujours en dehors, en plus de cette étiquette. Et dans leur enfance piétinée, étouffée, ils et elles trouvent des formes de résistance qui les placent en proximité, une proximité qui contredit l’éloignement des assignations identitaires d’abord et avant tout en faisant, plus qu’en disant ou nommant.

Qu’est ce qui reste à l’endroit où l’on nous dit « Circulez, y a rien à voir » ? Comment on pose un regard en résistance à cette indifférence ?

Enfin il y a la problématique du dedans-dehors, des cadres de cette scène, de ses bords et débords : le problème de l’institution ou de comment installer cette question de l’expérience dans la durée. Vous évoquez Tosquelle, La Borde, Deligny mais aussi la ZAD de Bure avec Julia, ou encore l’école en plein air de Mikros Dounias avec Ashkan qui s’opposent à l’institution hôpital dans laquelle Anna est emprisonnée. Mais toutes ces histoires s’appuient les unes aux autres.

Oui elles s’appuient et appuient sur le sol de ce « réel dévasté » des marques, des empreintes, des impressions qui se traduisent et se transmettent en dehors des Histoires officielles que l’on fait de nos luttes et mobilisations. « Ça ne doit pas compter » et donc « ça ne doit pas conter ». Or ça a marqué : les esprits, les comportements… Et c’est à cet endroit-là des mémoires touchées et touchant les choses autrement que j’ai placé mon attention, là aussi depuis ma thèse. La question centrale de celle-ci était sans doute : qu’est ce qui reste à l’endroit où l’on nous dit « Circulez, y a rien à voir » ? Comment on pose un regard en résistance à cette indifférence ?

Cette voie nous met forcément à la recherche de ce qui « donne de la durée aux expériences », une formule par laquelle Merleau-Ponty expose la fonction de l’institution. C’est une formule porteuse parce qu’elle est incarnée. L’incarnation de ces institutions expérimentales, qui s’éloignent en tous points des institutionnalisations de nos communs (les hôpitaux, les écoles et l’enseignement en général, les lieux d’art…), je l’ai particulièrement trouvée dans mes enquêtes en Grèce auprès des structures de solidarité. Celles-ci ne tiennent que par les actes, et l’enjeu de ces écoles solidaires, des dispensaires de santé ou encore des lieux d’accueil d’exilé·es comme Hotel City Plaza dont je parle dans le livre, ce n’est pas de pallier les manques de l’État mais de faire mieux ! C’est-à-dire de poser, à travers les gestes ou les décisions prises concernant le temps de l’apprentissage, du loisir, les espaces de cours ou de chambres, de poser là, donc, les bases de ce à quoi l’on aspire comme école publique ou comme foyer d’accueil, comme lieu d’hospitalité réelle. C’est forcément à distance de ce que posent et structurent l’Éducation nationale en France ou les foyers d’urgence, mais pour autant, ça ne les déserte pas : ça se pose à côté pour faire plus, mieux, et pour qu’il y ait des circulations.

Image : © Joanna Lorho

Articles Liés

Détourner le regard

Toma Muteba Luntumbue et Olivier Marboeuf

La ville des oiseaux

Camille Louis

Les bords du texte

Entretien avec Bruno Remaury, écrivain